L’histoire des jardins évolue au fil des époques, des connaissances et des idéologies.

Le jardin est intimement lié à la sédentarisation et n’est apparu qu’au néolithique. Par contre, curieusement, la grotte en a toujours été un élément constitutif, de manière, plus ou moins stylisée, a minima, sous forme d’une porte monumentale pour y accéder ou au contraire, très symbolique.

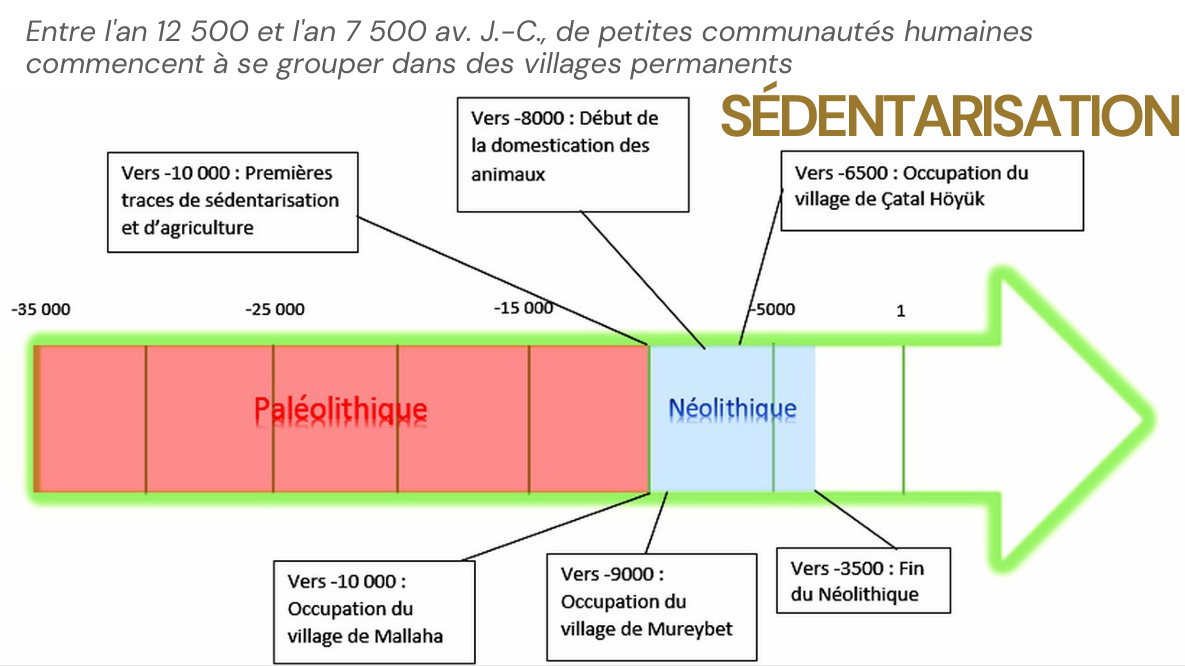

Entre l'an 12500 et l'an 7500 av. J.-C., de petites communautés humaines commencent à se regrouper dans des villages permanents.

Les hommes cessent d'être seulement des chasseurs-cueilleurs qui puisent leur subsistance dans la nature. Ils deviennent des producteurs qui renouvellent ce qu'ils consomment (graines, gibier) par les semis et l'élevage.

Ce changement est observé au Moyen-Orient, et presque simultanément en Chine du nord, au Sahara et dans la Cordillère des Andes.

Du point de vue de notre civilisation, cette SÉDENTARISATION intervient dans ce que l’on nomme le “croissant fertile”, qui s’étend de la Méditerranée à l’Asie centrale, de l'Egypte à la Mésopotamie. Les oasis présentes sous ce climat semi-aride, apportent une ressource en eau permanente, indispensable à un mode de vie sédentaire et agricole.

LE 1ER JARDIN, le jardin d’Eden est situé, dans les textes anciens de Mésopotamie, à Ninive dont les vestiges correspondent aux faubourgs de la ville moderne de Mossoul, en Irak.

Le jardin d’Eden serait un lieu clos. L’entrée se ferait par une porte monumentale, parfois symbolisée par une grotte. On y trouve un verger, des animaux. C’est un lieu à la fois beau et paisible où règne l’harmonie.

En sumérien, Éden signifie plaine, steppe.

Le terme persan "pariri-daeza" s'est transmis, dans la mythologie judéo chrétienne, sous le nom de « paradis ».

Dans livre de la Genèse de la Bible, Dieu peut être vu comme un jardinier, Genèse 2,8-9 (Bible en français courant) « …le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d’Éden... Il fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect agréable et aux fruits délicieux. »

Le jardin d’Éden est un espace où le chiffre 4 est roi. Genèse 2, 10 : « Un fleuve prenait sa source au pays d’Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras.

Dans la plupart des philosophies et religions, le 4 évoque le carré, la Terre, la totalité du monde manifesté, créé, et révélé. C’est le domaine du concret, du limité. Le 4 ne crée pas lui-même mais contient tout ce qui a été créé. Le jardin révèle ainsi, souvent, une organisation axiale et quadripartite.

Chassé du jardin d’Éden par Dieu, l’Homme se sédentarise, il y a 9000 ans…

Le berceau de la civilisation est alors situé dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie, plus précisément dans la région antique de Sumer - correspondant à l’Iran d’aujourd’hui - et c’est bien l’invention de l’agriculture qui a permis et favorisé la sédentarisation de l’Homme.

Le jardin est à l’origine de la domestication des végétaux locaux comme la carotte, mais aussi de l’acclimatation de plantes venant d’Asie centrale comme nos arbres fruitiers, pommiers, poiriers, noisetiers, noyer, cerisier, etc. ou de méditerranée et du Moyen Orient comme les céréales, fèves, lentilles, radis, poireau, etc...

Cette domestication des végétaux ne peut se faire qu’entre 4 murs, favorable à l’isolement génétique, et avec l’élaboration d’un calendrier permettant de mieux comprendre le cycle des végétaux et les facteurs bénéfiques à leur culture.

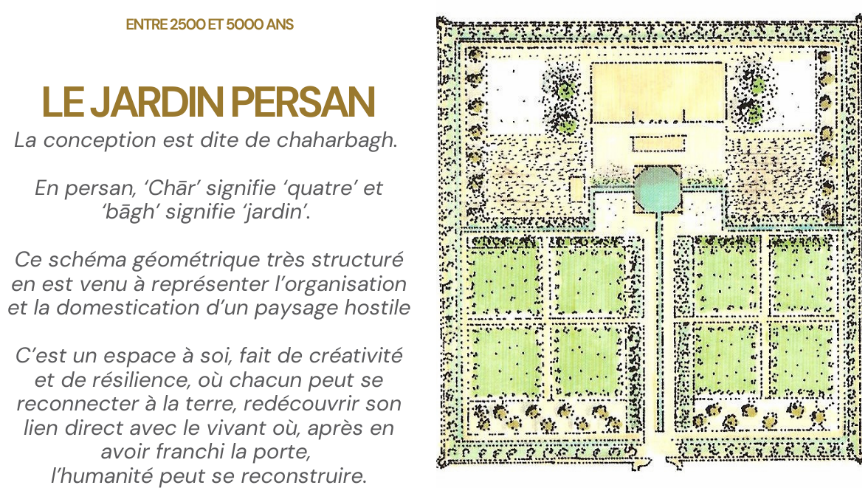

C’est aussi dans cette région, il y a environ 4000 ans qu'apparaît le jardin persan. Son schéma est géométrique, très structuré, symétrique, clos, accessible par une porte, avec des allées rectilignes, des canaux d’irrigation et une pièce d’eau en son centre. Il est devenu par la suite le jardin paradisiaque des musulmans.

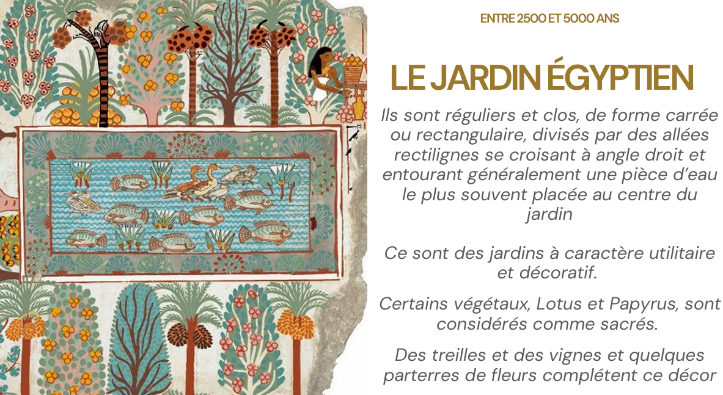

En parallèle, le jardin égyptien émerge, avec les mêmes codes que son homologue persan (clos, symétrique, allées rectilignes, canaux d’irrigation, pièce d’eau centrale). Ce sont des jardins à caractère utilitaire et décoratif, composés de Lotus et Papyrus, considérés comme sacrés, mais aussi des treilles, des vignes et des parterres de fleurs.

Il y a 2 500 ans, le jardin grec reprend l’architecture persane, en y ajoutant une composante philosophique. Homère y inscrit à la fois la beauté, la générosité et la pureté morale, toutes valeurs qui font le bonheur de l’homme. Epicure voyait dans cette nature à la fois vivante et contrôlée, le symbole d’une doctrine physique fondée sur la composition et la décomposition des formes atomiques naturelles, mais aussi l’espace qui convenait à la « société des amis ».

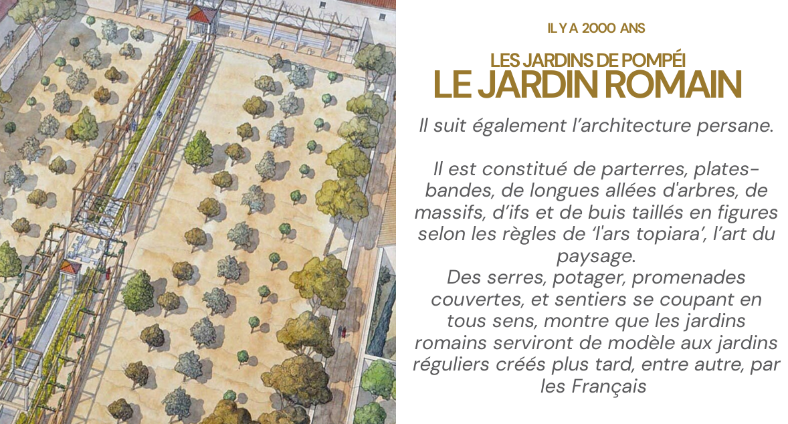

Et enfin, il y a 2000 ans, c’est le jardin romain qui s’exprime et à Pompéi nous retrouvons des traces de la structure persane, inscrite dans les jardins des villas. Il est constitué de parterres, plates-bandes, de longues allées d'arbres, de massifs, d’ifs et de buis taillés en figures selon les règles de ‘l'ars topiara”, l’art du paysage. Des serres, potager, promenades couvertes, et sentiers se coupant en tous sens, montre que les jardins romains serviront de modèle aux jardins réguliers créés plus tard, entre autres, par les Français.

Mais ceci est une autre histoire… à suivre dans notre prochaine Newsletter !

.png)